二十四孝故事图画之王裒“闻雷泣墓”

其实,欧博abg孔子未能外压诸子,亦不能内服诸徒,其座下弟子曾跳出来挑战他“三年之丧”的主张。这个敢向老师叫板的学生并非无名之辈,而是位列“孔门十哲”之一的宰予。

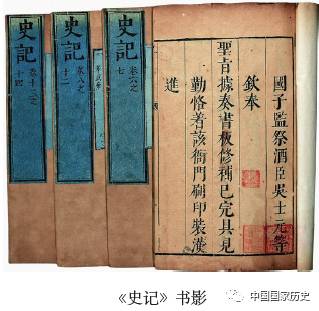

多数人眼中的宰予,是一个喜欢昼寝而被孔子骂作“朽木不可雕也”的后进学生。俗话说,一俊遮百丑,其实,一丑也可遮百俊,宰予若真是一无是处,怎能成为孔门十哲之一,又怎能在唐代被追封为“齐侯”,宋代先后加封“临公”和“齐公”,明代再晋封为“先贤”呢?宰予最出众的是口才。为鼓励学生上进,孔子曾给学生们排名,他的做法至今仍值得借鉴:不是按总分,而是按专业排名,培养出了不少专才。其中,“言科”高才生有两个,宰予位列第一,在子贡之前。司马迁在《史记·仲尼弟子列传》中称宰予“利口辩辞”。孔子后来也评价说:“吾以言取人,失之宰予。”尽管不是好话,但也可以看出,孔子当初看上宰予,乃为其辩才所动。实际上,宰予也是唯一敢向孔子顶牛的学生。

在这场关于居丧的辩论中,宰予认为三年时间太长,一年都嫌久。孔子在教学上以循循善诱见长,他并没有直接反驳宰予,而是略带讥讽地反问道:在父母死后吃得那么香(北方食稻为贵,居丧者不食),穿得那么靓(锦为文彩之帛,居丧应穿素布),你能心安理得吗?出乎孔子意料的是,宰予居然作出了肯定回答,孔子只好说:我是做不到,既然你做得到,那由你去吧。

这场辩论的胜方是谁呢?表面上,孔子似乎主动认输了,实际上,宰予输了。汉代独尊儒术,儒家借助行政力量打败诸学,一统学界,“三年之丧”随之大行其道,宰予自然成为反面教材。直到清代,欧博官网人们骂一个人不仁不孝时,往往把宰予扯出来。

丁忧盛极一时

在不少人眼里,丁忧就是辞官回家守孝,这种理解失之简单。丁忧在吃穿住行等方面有约定俗成的规矩,历朝历代大同小异。

吃,最初三天不能进食,以表示伤心没口,饿满三日后也不能大鱼大肉,而要粗茶淡饭,外加不许饮酒。

穿,不许大红大紫,而要披麻戴孝,外加不能洗澡。

住,不能睡在家里,而必须结庐坟前,“晓苫枕砖”,即睡在草席上,枕在砖头上。

行,出入不走正门,上下不由中阶。

此外,还有其他一些规定,比如不能嫁娶、不能过夫妻生活,不能听音乐,过年不能贴新联,等等。

总而言之,丁忧者不得参加任何喜吉活动。

很显然,丁忧是件苦事。不过自周至唐,古人一直执行得一丝不苟,出了很多感人至深甚至匪夷所思的故事。据《后汉书》记载,陕西扶风人韦彪在居丧的三年中“不出庐寝”,三年后“羸瘠骨立异形,医疗数年乃起”。汉代行“举孝廉”的选官制度,故韦彪于东汉光武帝建武末年(56 年)当上了郎中(官名,始于战国,东汉沿置,管理车、骑、门户,并内充侍卫,外从作战),接着又受到汉明帝亲自召见,汉章帝时期,更官至大鸿胪(汉制九卿之一,位列第五,司外交)。

宋以前,绝大多数官员对丁忧之制十分忠诚。东晋元帝司马睿拜温峤为散骑侍郎(皇帝近侍官之一),欧博温峤因丁母忧推辞。这也太不给皇帝面子了,结果,司马睿以诏书的方式对他一顿严厉数落。最后,温峤迫于皇权的巨大压力,“不得已乃拜”。更典型的案例是赵宣,他在丁忧期间居然直接住进墓道中,而且一住就是“二十多年”,真可以说是创造了中国丁忧史上空前绝后的记录。

赵宣何许人也

赵宣是山东青州人,原是一个普通的东汉儒士,为了做到“不普通”,就在丁忧的时间上下功夫。赵宣此举果然奏效,他声名远播,“乡邑称孝,州郡数礼请之”。太守(即秦时郡守,为一郡最高行政长官)陈蕃得知自己治下出了这么个有名的孝子,专门召见了赵宣。

古人吊丧

谁都没想到,赵宣苦心经营了二十多的孝子形象居然毁于这一“见”。他在召见赵宣时,从赵宣妻子口中得知他们有五个不到二十岁的孩子,顿时就起了疑心。丁忧制度明文规定,居丧期间不能过夫妻生活,而按年龄推断,赵宣的五个孩子应是这个孝子在丁忧时所生。陈蕃逼问之下,赵宣承认自己的五个子女“皆服中所生”。结果,大孝子的光辉形象轰然倒塌,赵宣的住地也从墓道改成了监狱。事情演变到这个地步,是对丁忧制的极大嘲讽。

丁忧之所以盛极一时,除了这一传统处于逐渐形成的上升时期外,更重要的是制度所致,丁忧制的背后是“孝”。隋以前,官员产生的主要途径是“荐举”。与“科举制”一考定终生相比,“荐举制”十分注重平时成绩,社会对个人的评价很重要,“孝”是被荐举者必备的重要品质和首要条件,而丁忧守制又是孝的应有之义。正因如此,全社会普遍自觉遵守丁忧制度。尽管唐代已初步完善了科举制,但“孝”仍然被置于相当重要的地位,不孝之人不仅要承受巨大的社会舆论压力,还要面临法律的制裁和丢官的危险。唐律将不孝列为“十恶”之一,为了使法律具有可操作性,还具体列举了不孝的种种表现,其中就有丁忧期间嫁娶、作乐等。

夺情后来居上

与丁忧随行的还有另一种制度——夺情(又称“夺情起复”),即夺其哀情,令其复职。

丁忧有一套规矩,夺情也有一套程序:丁忧者闻丧后,欧博娱乐立即汇报并请假;等丁忧者回籍居丧百日行完“卒哭”之礼后,朝廷就出面命其夺情起复;丁忧者不能马上答应,而要婉拒,如是者几次三番,最后才在无奈之下夺情。夺情史上创下纪录的当数唐肃宗时的宗室李涵,他辞让竟达七次!

值得注意的是三年丁忧期间夺情者的着装:在家仍着丧服,上班则着“ 服”——低一级的官服,表示已除丧服,可以正常上班办公。夺情者在单位和家里各有规矩,在公开场合也有一些禁忌,除了祭祀天地社稷,不能参加其他吉事(如朝集、庙祭)。唐朝建立了比较完善的夺情制度,夺情的人不少,如侯君集、长孙无忌、于志宁、李勣 、房玄龄、褚遂良、李义府、姚崇、陆象先、张九龄等。不过,也有坚决拒绝夺情而且成功的官员,如陈叔达与张说。

丧服与祭器

一些丁忧者即使夺情,也时时处处事事表达自己的孝心,令人动容。如与父亲欧阳询齐名的书法家欧阳通,他四岁丧父,由母亲抚养教育成人,母子情深。后欧阳通丁母忧,虽夺情起复中书舍人之职(中书省的秘书职,是跃居三省长官甚至宰相的重要跳板,唐时为“文士之极任,朝廷之盛选”),但每次入朝都是“光着脚”从家里走到皇城门外,在单位值夜班时不睡床上,而睡在只铺了一层蒿草的地上,丧服一穿就是四年。

享受夺情待遇的毕竟只是某些高级官员,中低级官员怎么办呢?

中级官员为保住好不容易才攥到手里的官印,往往主动营求夺情。此风开于宋初,在宋太宗时期就有了。御史张廓于大中祥符九年(1016年)指出:“京朝官定父母忧者,多因陈乞,与免持服……”宋仁宗时期,知制诰(负责起草圣旨)夏竦犯了事被贬到贵州,后又被重用,“不幸”恰逢其母过世。为了仕途发展,夏竦悄悄来到京城,找到宰相王钦若代奏请求夺情。积极主动营求夺情在宋代只是开了头,还不算普遍,到了明代就相习成风了。皇帝们不胜其烦,多次下令丁忧官员一律去职回籍,如明英宗于正统十二年(1447 年)就强调:“内外大小官员丁忧者,不许保奏夺情起复。”清代更甚,找人代奏夺情已经到了“习为故常”的地步。

至于低级官吏,连营求夺情的资格都没有,无权无势,但他们也舍不得自己的乌纱帽,就想出了“匿丧不报”的办法。与营求夺情相比,匿丧不报的成本和风险就大了:营求夺情即使未得批准,也不致受到处罚,而匿丧不报就是非法的,丢官不说,还要遭到杖责之类的体罚,甚至充军。尽管如此,冒险者仍如过江之鲫。对“匿丧不报”与“营求夺情”关系认识最为丧服与祭器 清醒的是清人,认为两者只有巧拙之分,并无本质之别,都是机会主义,而且营求夺情者“不仁或更甚矣”。

丁忧自唐宋后开始逐渐被破坏,与制度设计,具体来说与“选官制度”有直接而紧密的因果关系。科举制的推行,相当于又开了一道通向官场的门,而且相对“举荐制”更加公平,不少寒门子弟也可以通过自身努力跻身官场。十年寒窗换来的功名利禄,当然会倍加爱惜,而丁忧制对寒门出身的官员来说就成了绊脚石。

从政治上看,对任职官员而言,其原职在丁忧三年后早就被顶了,只能站在候补官员的队伍里等待,官复原职的机率很小。同时,除了少数官员因有特殊功勋破例加速升迁外,绝大多数官员需要熬资历。从经济上看,丁忧期间去职降薪,“阳光工资”一般减半,因职务带来的“隐性收入”也没了。这样,寒门官员们就蒙受了双重损失。在这种情况下,坚持丁忧还是营求夺情,似乎不难选择。尤其在明代,官员薪俸之低空前绝后,丁忧去职后又只能领到一半工资,不少寒门出身的官员连日子都快过不下去了。如成化初年(1465 年)的秦州(今甘肃天水市)知州秦,他在三年丁忧期间就曾揭不开锅,要不是亲戚朋友帮忙,恐怕都饿死了。

丁忧夺情都招骂

丁忧与夺情的斗争史上,罗伦奏阻李贤夺情成为明代的经典案例,影响深远,史称:“自罗伦疏传诵天下,而朝臣不敢以起复为故事,于伦理所裨,岂浅鲜哉。”

罗伦何许人?罗伦疏又是怎样的一份奏章?

罗伦像

罗伦是江西吉安人,学生时代就“志圣贤学”。成化二年(1466 年)殿试,他在激烈的竞争中夺魁。当时,罗伦直陈时弊,高谈阔论,洒洒万言,震慑在坐座诸。在状元争夺战中,罗伦最有力的竞争对手是程敏政,此人口试稍逊,但书法胜出。因此,殿试的两位主持者之一、太宰(明代对吏部尚书的尊称)王翱主张取程敏政为第一。罗伦最后能够登顶,要感谢殿试的另一位主持者,这个人就是李贤。正是李贤坚持“论文不论书”的主张,使罗伦得中状元。其实,程敏政本是李贤女婿,李贤另择他人为一甲头名属于胳膊肘往外拐。

罗伦幸得第一,对李贤自然感激不尽。令人不解的是,不久罗伦竟参奏起他这位恩师来。

成化二年(1466 年),李贤遭父丧,照例请求回乡丁忧守制。三请不允之下,李贤先行奔丧回籍,但不到两个月即被召回起复。此事立遭众多非议,这在李贤的意料之中,但他没想到的是,最响亮的声讨居然来自他最欣赏的学生、翰林院修撰罗伦。罗伦曾拜见李贤劝阻,无果,遂上疏参奏。平心而论,罗伦参奏恩师,动机很干净,未掺杂任何私心杂念,也没有党争等政治因素,完全是出于对孝道伦理的坚守。罗伦此疏约千字,全文载于《明史》,论情说理无可辩驳。

反对夺情的人占据道德高地,居高临下,理直气壮,夺情者常处下风,成为千夫所指的对象,十分被动。然而,李贤夺情挨骂,也有人丁忧讨骂,其中包括晚清重臣曾国藩,骂他的人是——左宗棠。

咸丰七年二月(1857 年3 月),时任兵部右侍郎的曾国藩得到其父于一周前病亡的消息,未经批准便从江西瑞州回籍奔丧,然后写信告诉了正在湖南筹饷、时任郎中分发兵部行走的左宗棠。

曾国藩陈述了三点理由:

1

---奔丧守制,以尽人道

2

---“临戎以来过多功寡,不可以古之饶干济者自比”

3

---“大局较前为佳,已可不出”

左宗棠立即回信劝曾国藩回营,他措辞直截了当,斥责曾国藩俨如教训后辈。为了反驳曾国藩的第一条理由,左宗棠把《礼记》和朱熹的《资治通鉴纲目》搬了出来,指责曾国藩不灵活,提醒他“金革之事无避”的古训;教育他要以“其人所处之时地为断”。对于曾国藩的第二条理由,左宗棠居然在回信中说:“老兄之于兵事诚不敢谓有功无过,然竭其心与力所可到而黾勉为之,此念尚可见谅于朝野。”曾国藩称自己能力有限,不能胜任,本来是谦虚,左宗棠居然承认他无能,可见其非常坦承直率。至于曾国藩的第三条理由,太平天国虽甫经天京之变,但胜负天平并未立即倒向清方。当时形势,无论江西、安徽还是江苏,太平军都占据优势。左宗棠意犹未尽,继续写道:“(兄)出之有济与否,亦非我所敢知……”言下之意,你曾国藩出山,很可能起不到什么作用,但你不出来,人家就会说你是非。

朝廷对曾国藩擅自离军回乡丁忧又是什么态度呢?

按理,曾国藩未经皇帝批准就跑回家丁忧是要获罪的,经湖南巡抚骆秉章与湖北巡抚胡林翼一个劲替他求情,咸丰帝才勉强给了他三个月的假,期满还得回江西带兵。当时,曾国藩无职权,湘军无官饷,在江西是“客军”,过着寄人篱下的生活。因此,当三个月假期将满,曾国藩就上奏续假,请满三年,仍未获批准。经过半个多月的思想斗争,曾国藩又上了一折,围绕“署理(凡官员出缺或离任, 由其他官员暂时代理职务)兵部侍郎”做文章,其实就是向咸丰帝摊牌要实权之职。看样子,曾国藩准备牺牲孝心为国尽忠了,但出乎他意料的是,咸丰帝这次居然准他丁忧守制了。

不过,曾国藩仅“潜伏”了一年三个月(不到丁忧制一半时间)就复出了,驰援浙江与由赣入浙的石达开作战。和以前一样,咸丰帝只让干活,不给实权,但曾国藩在接旨第五天就出发了。不到两年,曾国藩何以判若两人?

形势的发展和人事的调整使曾国藩大受刺激,按捺不住。曾国藩丁忧期间,湘军发展非常顺利,拿下了江西,并向安徽进军。江西原是曾国藩的苦地,他在这里没占到太平军什么便宜,甚至绝望得要自杀。而今,江西竟被轻易拿下,于是曾国藩作出错误估计,认为“长毛”气数已尽,自己再不出山就没表现机会了。与此同时,曾国藩看到他提拔起来的胡林翼加封了太子少保(东宫官职,负责保护太子安全的副职,是皇家恩赐的荣誉),而他还是个在籍代理侍郎,自然心有不甘。功利心最终战胜了道德观,而曾国藩又不好意思再向咸丰帝开口,就暗示胡林翼代为奏请,遂得以重返战场。

到浙江赴任之前,曾国藩自个儿刻了一个关防大印,上书“钦命办理浙江军务前任兵部侍郎”。

丁忧与夺情有着剪不断理还乱,既简单又复杂,既对立又统一的关系。丁忧(孝)是刚性,是常态,要“求忠臣于孝子之门”;夺情(忠)是润滑剂、是非常态,它缓解丁忧的刚性,使丁忧制度更具弹性和生命力。两者究竟孰重孰轻、孰急孰缓、孰先孰后,各有持者。

★